전자책 무제한 구독서비스, 약인가 독인가

서울의 한 사립대 교수 A(53)씨는 소문난 독서광이다. 전공 공부가 지겨울 때 구입해 읽는 베스트셀러 위주의 경제·경영서가 한 달 평균 7, 8권에

이른다. A씨는 지난해까지만 해도 월 10만원가량을 책 사는 데 지출했다. 종이책뿐 아니라 전자책을 구입하는 데도 거부감이 없었다. 하지만 지난

2월부터 도서구입비가 확 줄었다. 한 달 9900원만 내면 전자책을 무제한 빌려주는 ‘밀리의 서재’ 회원으로 가입하면서다. 종이책은 3월 이후 구입하지

않았다. A씨는 “노안 때문에 글자 크기가 조절되는 전자책이 편리해 지금까지 100권 넘게 구입했는데, 무제한 구독서비스에 가입하고 나니 그동안

쓸데없이 전자책을 많이 샀다는 생각이 든다”고 말했다. “밀리의 서재에 읽고 싶은 신간이 그렇게 많은 게 아닌데도 전자책이나 종이책 신간을 안 사게

된다. 어차피 밀리의 서재 책도 다 못 읽을 거면서 뭘 또 사냐 하는 마음이 있는 것 같다”고 했다.

밀리의 서재 2년간 70만 가입

리디북스 등 잇따라 서비스

“출판 시장 키워” VS “근간 해쳐”

유통사·출판사 따라 의견 갈려

소설가 정세랑(35)씨는 얼마 전 한 전자책 유통사로부터 2014년 장편 『재인, 재욱, 재훈』을 무제한 구독서비스에 내놓지 않겠느냐는 제안을 받았다.

그러나 거절했다. 돌아오는 인세 수익이 너무 적어서다. 터무니없는 액수는 아니었다. 이미 전자책으로 나와 있는 『재인, 재욱, 재훈』의 1년 평균

판매 부수만큼의 인세를 지급하겠다는 조건이어서 어차피 연말에 정씨가 받는 돈은 비슷할 수 있겠다는 생각이 들었다. 하지만 소설이 무제한 구독

서비스로 풀리면 낱권으로 팔리는 전자책 전체 판매 부수보다 훨씬 많은 부수가 사람들에게 읽힐 텐데 그런 점을 감안하면 충분하지 않다는 생각이

들었다. 정씨는 “구독서비스가 확산되면 아무래도 독서 인구를 늘리는 데 도움이 될 텐데 그 전에 콘텐트 생산자에게 돌아오는 몫이 먼저 커져야 할 것

같다”고 말했다.

요즘 출판시장의 뜨거운 관심사인 전자책 구독서비스를 둘러싼 상반된 반응들이다. 변화하는 이 시대 출판 지형도를 보여주는 사례들이라고 할 수도

있다.

전자책 구독서비스는 소유보다 소비, 저렴한 가격, 편리한 접근성 등을 선호하는 트렌드인 구독경제(Subscription Economy)의 한 형태다.

매달 일정액을 지불하면 방대한 전자책 콘텐트를 확보한 전자책 유통사가 보유 전자책을 무제한 이용할 수 있게 해준다. 2010년 러시아에서 첫선을

보인 이래 독일·스페인에서 비슷한 서비스가 등장했고 2014년 미국에서 아마존이 선보인 킨들언리미티드가 꾸준히 성장하며 수익성 있는 사업임을

입증하는 중이다.

국내에서는 2017년 9월 서비스를 시작한 밀리의 서재가 선두주자다. 탤런트 이병헌을, ‘독서와 무제한 친해리지’라는 감칠맛 나는 카피와 함께

내세운 광고가 성공 탓인지 2년 만에 가입자가 70만 명을 넘어섰다고 발표하며 시장에 불이 붙었다. 국내 전자책 유통 1위 회사인 리디북스의

리디셀렉트, 예스24 북클럽에 이어 종이책 공룡인 교보문고가 지난 3월 ‘sam 무제한’으로 시장에 뛰어들며 구독서비스 춘추전국시대를 목격하고

있다는 느낌이 들 정도다.

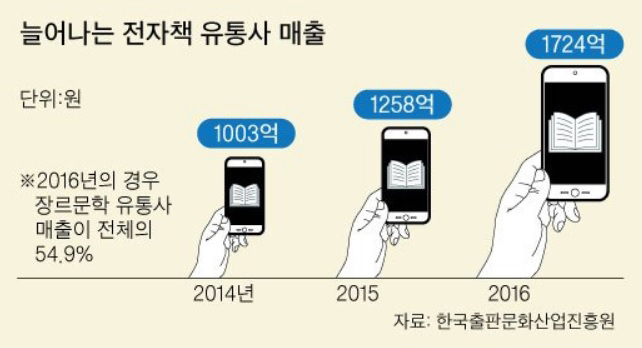

최근 국내 전자책 시장은 매년 20~ 30%씩 성장했다. 하지만 전체 단행본 시장에서 차지하는 비중은 아직 3~5%에 불과하다. 25%가량인 미국의

전자책 비중과 비교하면 미미한 정도다. 그만큼 성장 가능성이 있다고 볼 수도 있다. 구독서비스가 그 불씨가 될 수 있을까.

요즘 구독서비스 제공사들의 실적은 당연히 눈길을 끌 정도지만 전자책 활황→종이책 활황으로까지 이어질지는 미지수라는 게 전문가들의 대체적인

반응이다. 특히 정작 콘텐트 공급자인 저자와 출판사들의 반응이 아직 미온적이다.

역시 저자의 몫, 출판사의 몫이 제대로 지켜지지 않는다는 이유에서다.

한국전자출판학회장을 맡고 있는 세명대 김기태 (디지털콘텐츠창작학과)교수는 “단기적으로 구독서비스가 독자 증가에 끼치는 효과는 분명해 보인다”

고 말했다. “하지만 장기적으로는 불투명하다”고 했다. 저자와 출판사가 따끈따끈한 신간을 전자책으로는 내놓아도, 상대적으로 보상이 크게 박한

구독서비스에는 선뜻 내놓으려 하지 않는다는 것이다. 구독서비스의 신간 목록이 텅 비어 있을 수 있다는 얘기다. 실제로 기자가 확인해보니 리디북스의

구독서비스인 리디셀렉트에서는 신간을 찾기 어려웠다. 교보문고의 6월 한 달 종합 베스트셀러 상위 10권의 책 가운데 리디셀텍트에서 볼 수 있는

전자책은 없었다. 김 교수는 “구독서비스 가입자들이 빈약한 목록에 실망해 이탈하는 상황이 발생할 수도 있다”고 전망했다.

구독서비스에 대한 이러한 기대와 우려를 반영하듯, 출판사 모임인 대한출판문화협회의 정책연구소가 지난 6월 서울국제도서전에서 개최한 전자출판

컨퍼런스의 주제는 ‘넷플릭스의 공습, 도전받는 도서정가제’였다. 구독서비스가 당연히 세계적인 영상 산업 공룡으로 떠오른 넷플릭스, 그런 상황에서

살아남는 길은 대부분의 전자책 유통사들이 지키지 않고 있는 도서정가제를 정착시켜야 한다는 뜻을 담은 주제다. 급성장하는 구독서비스 사업에 대한

견제 성격이 느껴진다.

대한출판문화협회 정원옥 선임연구원은 “중요한 것은 출판사들이 지속적으로 책을 만들 수 있는 환경을 만드는 것인데, 전자책 유통사들은

도서정가제를 지키지 않은 경우가 많아 출판의 근간이 흔들릴 수 있다”고 우려했다.

장은수 편집문화실험실 대표는 “미국 시장에서 전자책 시장이 종이책 시장을 잡아먹는 일은 없다는 점이 확인됐다. 종이책 출판사들이 돈 안 된다고

콘텐트를 움켜쥐고 있으면 안 된다”고 지적했다.

[중앙선데이] 입력 2019.08.03 00:20

신준봉 전문기자/중앙컬처&라이프스타일랩 inform@joogang.co.kr