‘영구소장권’의 허구…전자책 플랫폼 도산하면 콘텐츠 열람 불가?

책 아닌 서비스 구매 구조적 한계…실물책처럼 ‘도서정가제’ 적용 불합리 지적

[일요신문] 국내 전자책 업체들이 서비스를 종료하거나 플랫폼이 도산할 경우 소비자들이 소장한 콘텐츠를 더 이상 열람하기

힘들 것이라는 주장이 나오면서 논란이 일고 있다. 같은 맥락에서 실물책과 달리 소장 콘텐츠가 모두 사라질 위험성이 있는데도

전자책에 도서정가제를 동일하게 적용하는 건 문제가 있다는 지적도 나온다.

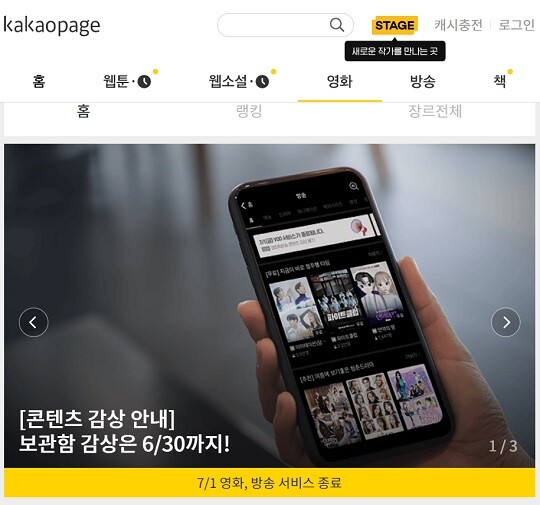

카카오페이지가 영화·방송 콘텐츠 VOD(Video On Demand·주문형 비디오) 서비스를 종료했다. 소비자들이 지금까지 구매한

콘텐츠는 6월 말까지만 시청할 수 있고 7월부터는 이용이 불가능하다. 카카오페이지는 '미사용 소장·대여권'은 제한 없이 모두

환불해주지만, 사용한 소장권은 지난해 7월 1일 이후 구매한 고객으로 한정해 환불해주겠다고 밝혔다가 논란이 빚어지자 부랴부랴

기간제한 없이 환불하기로 방침을 바꿨다.

카카오페이지 VOD서비스 종결 이슈는 곧장 전자책 시장으로 불붙었다. SNS에서는 ‘리디북스, YES24, 알라딘 등 전자책 플랫폼들이

소장이라고 마케팅하지만 사실상 영구 소장이 아니라 장기 임대다. 대기업이 설마 망하겠냐고 하지만 카카오페이지도 사업을 접은 거

보면 장담할 수 없다’는 내용의 게시글이 1만 5000회 가까이 리트윗됐다. ‘리디북스 재무제표 보면 적자인 데다 부채만 계속 늘어나는

상황이라 걱정된다’는 트윗도 4000회 이상 리트윗됐다.

실제로 과거에도 전자책 업체가 도산해 소비자들이 피해를 입은 사례가 있다. KT의 자회사로 1997년 서비스를 시작한 국내 최초 전자책

업체 (주)케이티미디어허브는 2014년 돌연 ‘올레e북’ 서비스를 접으며 (주)바로북으로 콘텐츠를 이관해주겠다고 공지했지만 결국 약속

했던 이관이 제대로 이행되지 않으며 소비자들을 실망시켰다. 당시 올레e북 사업부에 있었다고 밝힌 KT의 한 관계자는 “저작권 협의가

까다로워 이관이 거의 무산됐던 걸로 안다”며 “소장인 줄 알고 전자책을 구매했던 고객들이 서비스 종료로 수백, 수천권의 책을 다 날려야

했다”고 말했다.

국내 전자책 이용자 규모는 지속적인 증가세를 그리고 있다. 문화체육관광부가 발간한 ‘2021년 국민독서실태조사’에 따르면 전자책 기준

연간 성인 독서율은 2019년과 비교해 16.5%에서 19.0%로 늘었다. 아직 종이책 이용자 비중이 두 배 가까이 되지만 2019년과 비교해

종이책 기준 성인 독서율이 52.1%에서 40.7%로 감소세를 그리고 있다는 점을 고려하면 전자책 시장의 성장세는 무시하기 어렵다.

지난해 7월 한국출판문화산업진흥원이 발간한 ‘2020 출판산업 실태조사’에 따르면 2019년 말 기준 전자책 유통사 매출은 4198억

원으로 전년(2702억 원) 대비 55.4% 증가했다.

실제 서비스 종료 후 전자책을 타 업체로 이관해 재열람하는 것도 불가능에 가깝다. 전자책 판매사마다 DRM(디지털 권리 관리시스템)이

각자 달라 호환이 안 되기 때문이다. DRM은 정보보호기술 중 하나로 저작물의 불법 복제 등을 막기 위해 정당한 권리자에게만 접근을

허용하는 시스템이다. 염흥열 순천향대 정보보호학과 교수는 “통상적으로 누구나 접근할 수 없게끔 하려면 특정 사용자한테만 접근이

가능한 키를 줘야 하는데 플랫폼이 DRM 시스템 유지·보수하지 않는다면 더 이상 새로운 키를 공급할 수 없어 열람이 불가능해진다”고

말했다.

국내에서는 이 문제로 인해 DRM 공동 관리 이슈가 꾸준히 불거지기도 했다. YES24, 알라딘, 반디앤루니스 등 온·오프라인 대형서점이

연합한 한국 이퍼브(EPUB)가 2009년 출범해 2014년부터 크레마 등 전자책 단말기를 제조해 판매하면서 각 판매사의 전자책을 공동

열람할 수 있게 관리했으나 결국 2020년 2월 15일 서비스 종료를 발표했고 각 판매사들도 뿔뿔이 흩어져 별도로 서비스를 관리하는

방식으로 다시 바뀌었다. 2016년까지 전자책 서점 간 DRM을 호환하자는 논의도 나왔으나 후속 조치 없이 흐지부지됐다.

결국 업체가 도산하면 소장본을 더는 열람할 수 없게 될 확률이 높지만 소비자들이 이와 관련해 피해를 구제받을 수 있는 방법은 사실상

전무하다. 한국소비자원 관계자는 “비용을 지불하고 받는 서비스라면 해당 업체가 일방적으로 서비스를 중단한 것에 대해 잔여기간 환불과

위약금을 요구할 수 있으나 사업자가 정상영업을 하는 중에만 중재요청이 가능하기 때문에 아예 없어지거나 하면 소비자원에서 중재 자체를

할 수가 없다”고 말했다.

전자책이 실물책과 달리 디지털 콘텐츠라는 태생적인 한계 때문에 어쩔 수 없다는 지적도 나온다. 실제로 각 전자책 플랫폼의 이용약관을

살펴보면 해당 플랫폼에서 구매하는 건 ‘책’이 아니라 ‘서비스’라고 명시돼 있다. 즉, 소비자는 책이 아니라 플랫폼에서 콘텐츠를 소장하고

전용뷰어로 열람할 수 있게 제공하는 총체적인 서비스를 구매하는 셈이다. 이와 관련, 법조계 한 관계자는 “소비자가 책의 소유권이 아니라

서비스 이용권을 구매하는 셈이기 때문에 회사가 망하면 해당 서비스 제공을 못하는 건 당연하다고 봐야 한다”고 말했다.

문제는 정부가 전자책에도 실물책과 동일하게 도서정가제를 적용하고 있다는 점이다. 출판문화진흥법에따르면 종이책뿐만 아니라 전자

출판물도 도서정가제 적용 대상이다. 2020년 11월 배포된 문체부 보도자료에 따르면 사업자는 전자책에 10~15% 이내의 가격 할인만

제공할 수 있다. 문체부는 정가 판매 의무를 누적 위반한 사업자에 대한 과태료 부과 기준 역시 강화했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “전자책을 책으로 보기 때문에 도서정가제를 적용한 상황인데, 그렇다면 일단 구매를 했을 때 소유권이

소비자한테 넘어오는 게 맞는 것이고 회사가 도산했다고 해서 책을 못 본다는 건 거래계약관계에서 소비자가 정당한 권리를 확보하지 못한

셈”이라며 “도서정가제 적용대상에서 전자책을 빼거나, 플랫폼이 도산하더라도 소비자가 구매한 ‘책’을 볼 수 있도록 관련 정부부처에서

법규나 제도를 보완해 조치를 마련해야 한다”고 지적했다.

이와 관련해 문체부 한 관계자는 “지금은 전자적 특징 가진 간행물이나 종이간행물 특성 구분 없이 도서정가제를 적용하고 있긴 하지만

3년마다 도서정가제를 재검토하고 있기 때문에 소비자분들이 꾸준히 의견을 내주시면 향후 제도 개선 방향을 정할 때 참고할 수 있다”며

“소비자들 의견은 저희도 어느 정도 인지하고 있기 때문에 종합적 시각에서 최대한 고려하겠다”고 말했다.

김정민 기자 hurrymin@ilyo.co.kr 온라인 기사 2022.06.29 19:10